まだ、誰も見たことのない 新たな氷河の姿を見せたい

アラスカに魅せられた写真家が、

ライフワークとして生涯をかけて撮りたいと語る氷河の魅力

現在もデジタルではなく、フィルムにこだわって撮影する石塚さん。

「日本人以外のさまざまな国の方にも“なんなんだ!”と思わせる作品を世に送り出したい」

そう語るのは、写真家の石塚元太良さん。時にアフリカ、アジアを縦断し、時に地球を右と左、両方向から1周ずつ回りながら撮影をするなど、世界を舞台にした作品で数々の賞を受賞してきた、今、注目の写真作家である。そんな彼がこれまで最も頻繁に訪れている地は、いまだ手つかずの自然が数多く残されているアラスカ。ここで石油を太平洋に運ぶためのパイプラインやゴールドラッシュ時代の痕跡を撮影していた彼は、ある時バルディーズという町のすぐ近くに氷河があることを知る。地図で場所を確認すると、突如ひとりでカヤックに乗り、現場へと向かった。そして、眼前に広がる圧倒的な光景を見た時に、まるで女性にひと目惚れした時のような、これだ! というインスピレーションを感じたという。その瞬間、次の撮影テーマを氷河に決めた。

実際に撮影を始めてみると、氷河に辿り着くまでのプロセスは冒険そのものだった。まずは地図を見て、等高線の角度や湾の入り組み具合から理想的な氷河がありそうな撮影ポイントを特定する。そして、カヤックに往復のための10日分の食糧を積み込むと、ポイントを目指して海岸線を移動する。海岸沿いはインサイド・パッセージと呼ばれ、潮の満ち引きはあるが波は穏やかで、天気が良ければ湖を漕いでいるような感覚で進むことができるという。夜はテントで野営をする日々だ。カワウソから鮭を奪ったり、熊に遭遇することもある。ガイドがいるわけでもなく、トレイルルートがあるわけでもない。先人の踏み跡すらない。自分の全身全霊をかけて自然の中に入っていかないと氷河は撮れない。しかも彼が求めているのは、氷河の中でもとりわけ深い青を湛えた氷河なのだ。

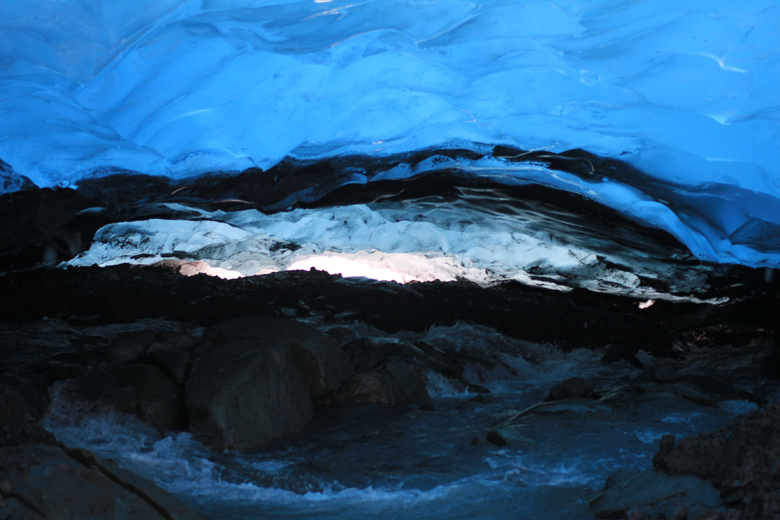

「万年雪が凝縮され、不純物が取り除かれていった氷河は、赤や黄色といった波長の長い光を通さなくなり、青がどんどん深くなっていくんです。つまり青が深ければ深いほど、それだけ長い時間がそこに閉じ込められているということ」

ロマンすら感じる、フォトジェニックでおもしろいモチーフに、石塚さんはすぐにのめり込んでいった。撮影当初は陸から海へ流れ出た海岸氷河から分離した小さな氷山を外側から撮っていたが、それだけでは飽き足らず、いつしか内部に潜入して撮影を始める。氷河は一本の河のように見えるが、実は中に洞窟が隠されているのだ。クレバスが縦穴だとすれば、石塚さんが入っていくのはトンネルのように横に開いた穴。深部に向かって道ができているので、氷をガッチリとつかむアイゼンを履いて下りていく。

「内部に入ると、青の深度がグラデーションのように変わっていくのがわかります。それは時間の経過そのものであり、氷河の洞窟は、まさしく自然がつくったタイムトンネルなんです」

最初に氷河を撮影した2005年から延べ7回ほど現地を訪れ、撮影方法を変えながら、モチーフを転がすように作品を撮り続けてきた石塚さん。氷河をモチーフにした作品は、ライフワークとして極めて長い時間をかけて取り組もうと思っている。見たままに撮るのもいいが、それだけではまだちょっと弱いと感じている彼が次に考えているのは、照明機材を使って氷河をライティングして撮る方法だ。

「これまでもさまざまな方法で氷河を撮影してきましたが、いくらキレイにとっても、それは自然写真でしかなく、それ以上には成りえない。しかし、そこに人工的な光を当てることで、神様の造形物のような美しい氷河を、少しでも自分の元に手繰り寄せたいと思っています」

たとえば、神田川をカヤックで進みながら東京の風景を撮影するなど、これまでも独自の視点、独自の方法でさまざまな対象物を撮影してきた石塚さん。今回もまた彼オリジナルの方法で氷河をとらえようと目論んでいる。そのためには照明機材をカヤックで運ぶなど、多大なる困難が待ち受けているが、それすら楽しめる純粋な好奇心が彼の最大の武器あり、魅力だろう。

世の中には数多の氷河のイメージがあるが、彼はまだ誰も見たことのない氷河の姿を見せたいと意気込む。石塚さんの氷河への新たな挑戦が始まる。

Ishizuka Gentaro

ルコント氷河から流れ出た氷山。高潮で浅瀬に取り残されたものだ。

ルコント氷河から流れ出た氷山。高潮で浅瀬に取り残されたものだ。 氷河の内部。封印された時間が描いた神秘的な青の世界が広がる。

氷河の内部。封印された時間が描いた神秘的な青の世界が広がる。